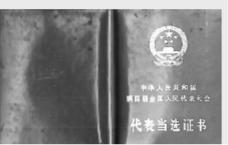

▲ 成祖德当选为第四届全国人民代表大会代表的证书。

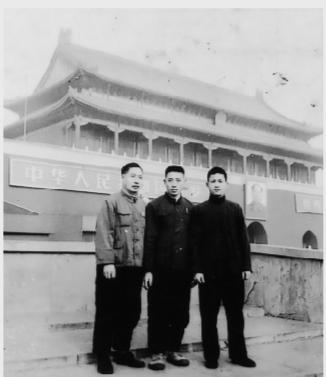

◀ 975年1月,成祖德(中)在参加四届全国人大一次会议期间,在北京天安门前留影。

■ 孙大勇 (湖北)

潘家湾土家族乡地处湖北省宜都市西部山区,与五峰、长阳两个土家族自治县接壤,是湖北省十二个少数民族乡镇之一,是宜昌市唯一的少数民族乡。走进白墙黛瓦、建筑风格古朴典雅的潘家湾土家族乡民俗博物馆,一张边缘略微破损的红色代表证让人印象极其深刻。证件的正面印有庄严的中华人民共和国国徽,国徽正下方分三行印着金黄色的字体:中华人民共和国第四届全国人民代表大会代表当选证书。纸张明显发黄的内页上,是用钢笔工整填写的内容:姓名成祖德,性别男,年龄三十五岁,选举单位湖北省,落款为全国人民代表大会常务委员会。博物馆的工作人员说,这张神圣而珍贵的代表证伴随它的主人走完了82年的生命历程,后来亲属整理遗物时在成祖德经常存放衣物的箱底才发现,并及时赠送给了博物馆。

证件的主人究竟是何身份?为什么能当选为全国人大代表?为了弄清原委,笔者查找了宜都市党史地方志办公室所编的一本《宜都大事记》,里面记载着这样一段文字:“潘湾公社友爱四队队长成祖德,带领群众在贫瘠的乱石山梁上,自力更生,艰苦奋斗,大搞农田基本建设,打石砌礑,坡田改梯田,改变了友爱四队的贫穷面貌,成为农业学大寨的一面旗帜,被选为第四届全国人民代表大会的代表。他是新中国成立以来,宜都县第一位全国人大代表。”这是该书对宜都县1975年大事的记录,标题是《农民成祖德当选为全国人大代表》。时至今日,他仍是宜都市第一位也是唯一的一位全国人大代表。

1

凡人壮举 一心为民

1938年出生的成祖德,生前是宜都县潘湾区群峰公社友爱大队第四生产队的队长,第四届宜都县人民代表大会代表,第四届全国人民代表大会代表。如今熟悉他的人一提起他都说:“他是当时友爱大队第四生产队的活愚公。”

临危受命显担当。成祖德是1961年由群众请求公社从邻县五峰仁和坪伐木场调回家乡担任队长的。那一年他才23岁,虽然感到担子重,任务艰巨,但面对群众对他的信任和期望,又觉得不可推辞。当年友爱四队位于潘湾区群峰公社西坡最高峰,海拔近千米,九坡四条冲,坡多平田少,只见石头少见土。“天晴三日禾苗枯,一场暴雨土流失,岩石垒垒,一片秃山”是当时的真实写照。全队11户人家,总人口58人,只有24个劳力。农田收成差,粮食不够吃,社员生活十分困难。

成祖德担任生产队长后,首先把解决社员吃饱肚子的问题放在第一位。他对全队农田进行了调查摸底。面对山上石头多土地少的现状,他找到当时生产队里几位德高望重的老年人商量,老年人告诉他,过去有句俗话:“有钱放账,不如打礑,要想粮食增产,只有坡田改梯田。”

通过调查研究,摸清了实情,看准了方向,说干就干。他和生产队的几位骨干研究决定,先选择一个小山坡的6亩田打了7条礑,当年秋收时只有这块田的苞谷最好,大家尝到了打礑的甜头,进一步增强了信心,社员们说:“愚公能搬走两座大山,我们一定能改变面貌”。从1962年下半年开始,以成祖德父亲成学善为首,组建了由三个老年人构成的打礑专班,常年坚持打礑,农闲时社员们集中参与进行突击。就这样,一个改变农村落后面貌,建设社会主义新山区的战斗就此开始了,成祖德一直站在奋斗最前列,带领社员自力更生,艰苦创业。没有工具自己动手解决,没有资金不向国家伸手,靠自制的铁镐、钢钎、八磅锤开山围礑,无论天晴下雨,日夜奋战,一锤锤、一寸寸打成133条新礑,兴建水平梯田72亩,同时大胆试行科学种田技术,种植苞谷单行密植试验田,将每亩单产由最初的四五百斤,提高到一千多斤。

大公无私聚民力。成祖德出身贫寒家庭,识字不多,但记忆力很好。从他记事起,白求恩“毫不利己,专门利人”的精神就在他心中扎下了根。他始终以自己的实际行动来影响社员群众,刚开始打礑没有工具,集体又无钱开支,他和父亲商量把自己家里的八磅锤和钢钎拿给集体使用。社员杨定甲见他先把工具借出来了,也跟着把自家的八磅锤和钢钎主动拿给了集体。社员谭文德,把自己的“养老钱”38元拿出来,一下买了50斤炸药背回生产队。一时间,一心为公、无私奉献的风尚在全生产队蔚然成风,为了夺取农业高产,大家总是感到有使不完的劲儿。就连只有十一二岁,还在上小学的姑娘娃杜士会,也在山坡上开出三分荒地,种起了试验田。别看她年龄不大,个子也小,可干起活来却有板有眼,一点儿也不比成人差。她每天放学后,组织“土广播”,用话筒向农民宣传党的方针政策及有关科学种田的知识。由于她刻苦耐劳,踏实肯干,后来被上级树为青少年学生的先进模范典型。

通过几年努力,家家户户从吃救济粮变成了余粮户,生产队从一个落后队变成了先进队。但成祖德并不满足于这些变化,他又组织社员开始大力发展农业经济。1966年,生产队里计划发展7亩药材,没有药材种子,准备先建立药苗种子基地,成祖德首先把自己的7窝广木香、20窝白芍药、30根辣子、一批川芎苗无偿交给了集体作种苗。在成祖德的带领下,队里先后种植了3亩中药材,10亩茶叶,2.4万多株棕树、漆树、松树和果木树,大家凭着实干、硬干、巧干,把穷山变成了“百宝山”。

心系群众暖人心。作为农民的儿子,成祖德始终把社员群众的冷暖放在心上,他经常跟社员们说,大家都要互相关心,互相爱护,互相帮助。谁家有了困难,他总是第一个赶到。他发现女社员李连香家中没有厕所,没有猪栏喂猪,加上她丈夫去世,自己一个人独自带着小孩,就主动牵头给李连香一家修建了猪圈、厕所,让她喂上了一头成年猪。

当时队里有一个名叫黄昌洪的人,从小眼睛就失明了,基本上看不清东西,加上他老婆腿部残疾,一家5口人生活很困难,穷到连养猪的猪圈也没有。成祖德便和弟弟陈祖芳主动去帮忙修了一个猪圈,并帮助黄昌洪的老婆喂了一头母猪,从此黄昌洪一家靠自食其力解决了生活困难,黄昌洪每年主动向生产队里交农家肥150背篓。成祖德把社员群众当自家人,社员群众也把他当亲人。基本丧失视力的黄昌洪,面对成祖德对他的无私关心,他不愿拖累集体,成为集体的负担,每天带上一把小锤子和一根钢钎,蹲在石头边打炮眼。一年四季,不论秋冬寒暑,只要不下大雨大雪,无论三伏夏天,还是小雪流凌,他都从未间断休息。从最初的手忙脚乱到后来的游刃有余,不仅创造了盲人打钢钎的奇迹,而且还成就了远近闻名的“三佬一瞎”打礑“神话”。

2

行使权利 见证民主

的名字出现。作为先进典型,成祖德常常被邀请外出参加一些活动,如省、地市国庆观礼、劳模表彰会等。

1974年夏季的一天,时任宜都县委书记魏凤举来到友爱四队,召集全队群众开会,通过举手表决,大家一致选举成祖德同志为第四届全国人大代表。成祖德后来才得知,当时宜昌地区只有三位四届全国人大代表,另两位分别是长阳县乐园公社赤脚医生覃祥官和宜昌船厂工人杜荣杰。

满怀激情出深山,心驰神往奔赴北京。1974年12月的一天清晨,一辆吉普车从宜都县城出发,直抵潘湾群峰公社所在地老龙坪,由于还有几里山路不通车,又没有通讯工具,公社只好连忙派人到成祖德家,通知他收拾好行李,到北京去参加第四届全国人民代表大会。成祖德迅速打理好随身携带的行李物品,随公社来的同志一起赶往老龙坪,直到中午时分才回到宜都县城。下午赶到宜昌后,成祖德和另两位四届全国人大代表覃祥官、杜荣杰会合,一起赶往武汉。从第二天开始,湖北省参加四届全国人代会的代表连同随团工作人员共80余人,集中在武汉学习一周。学习结束后,省里安排专列送湖北省代表团赴京开会。

走进人民大会堂,行使代表神圣权利。这次全国人代会,从1975年1月13日至17日,正式会议只有5天,但连同1月5日到11日的预备会,时间长达近半个月。据成祖德生前回忆,会议期间,他在人民大会堂参加了两次大会,一次是大会开幕式,听取了周恩来总理所作的《政府工作报告》。另一次是大会闭幕式,会议选举朱德同志为第四届全国人大常委会委员长,任命周恩来同志为国务院总理、邓小平同志为国务院第一副总理。全体代表表决一致通过了修改后的《中华人民共和国宪法》、关于政府工作报告的决议。

在分组讨论时,参加湖北省代表团讨论的中央领导人是李先念,时任国务院副总理。在认真听取各位代表的讨论发言后,李先念动情地说:“我也是湖北人,我们大家一定要把家乡的事情办好。”大会胜利闭幕后的当天晚上,北京全城灯光齐发,真是红透了半边天。

这次会议,让成祖德对人民代表大会制度和新中国成立以来民主进程有了比较全面的认识和了解。2007年,年近70岁的他,回忆起那段难忘的时光依然如数家珍,谈及当时参会后的所思所想,他深有感触,作为一个农民,对民主的理解很简单,当干部只要时时心里有人民,处处一心为人民,人民能当家作主,民主就无处不在。并结合当年科学种田的经验进一步解释,比如过去我们那些经验都是集中群众智慧,和大伙一起摸索出来的,归纳起来有三条:一是花大气力打礑 ,进行农田改造,改坡田为梯田,以保水保肥;二是土法上马,大办肥料。当时除传统的烧火土以外,大家抓住春天树叶发青季节,打青沤堆肥,刨来树林里的草皮或灰包土,配以微量元素,土法制成“复合肥”;三是合理密植,苞谷五寸远一株,每亩确保达到一定株数,借助高山向阳坡地形,阳光充足,合理密植,不影响农作物的光合作用。有了这几条,农业产量自然就提高了。这就是民主的力量!

十几年如一日,成祖德所在的友爱大队第四生产队很快成为宜都县农业战线的一面红旗,先后被评为省、地、县先进单位,成为湖北省64个先进单位之一,成祖德也被表彰为全省农业学大寨先进个人,全县掀起了“远学大寨,近赶友爱”的群众运动。

科学种田夺高产,当选全国人大代表。友爱四队科学种田,农业创高产的消息传开以后,省内各地参观学习和取经的人络绎不绝。时任宜昌地委书记王群、副书记张忠民、郭德明等人,都到队里来考察指导。宜都县的领导还经常到队里蹲点,参加农业生产。宜昌地区文工团也专门组队来支农,一干就是两三个月。

一时间,成祖德的名气越来越大,县里的表彰通报、大会简报、会议情况,《宜昌报》《湖北日报》等媒体上,经常会有他

3

岁月有痕 润物无声

水禁不住在眼眶里打转。她哽咽着说,吃水不忘挖井人。正是成队长那时候给她提供了很多学习锻炼的机会,像父辈一样精心栽培她,她后来才能从大山里走出来,成为一名公职人员。

成祖德先进事迹展室自2023年4月建成以来,目前已接待湖北省人大、宜昌市人大等相关领导和省内外人大代表团参观近百次,参观人员达2000人次。宜都市人大常委会主任王世斌介绍说:“为了做好成祖德生平事迹传承性保护,宜都市委、市人大高度重视,成立了专门的工作小组,负责相关资料的收集整理、人物故事的采编撰写、先进事迹宣传推介,力求让成祖德艰苦创业造福一方的感人事迹连同他全国人大代表这一光荣身份,永远在家乡绽放光彩,不断激励来者、感召后人。”

桑梓谱新篇。在与乡政府大院一墙之隔的潘家湾村村委会,一块“全过程人民民主示范实践基地”的牌匾格外引人注目。宜都市人大代表、乡党委书记吴光立说:“这是今年上半年,在宜昌市打造全过程人民民主模范实践地现场推进会上,潘家湾土家族乡代表宜都获授的首批市级示范实践基地,首批只有三个县市区的基地获此殊荣。”

近年来,在宜昌、宜都两级人大的指导下,潘家湾土家族乡启动了“民族地区全过程人民民主建设的基层探索与实践”课题研究,聚焦“小切口”,助推“大民生”,以“乡土民主”筑牢民族根基。实践活动以满足民族乡人民群众所思所盼所愿为目标,以潘家湾的自然“湾落”为平台,以土家族乡的土家文化为载体,通过“织密一张网、聚焦乡村振兴和社会治理两大主题、用好‘打土锣’‘说土话’‘支土招’”三种土法、健全‘联系群众在民中、兴办项目听民说、典型推选由民定、工作绩效由民评’四大机制”,充分整合本土人大代表、乡贤能人力量,发挥代表在宣讲政策、收集民情、反映民意、参与管理、有效监督、服务群众、推动发展和乡村治理中的主力军作用,为土家族乡高质量发展提供坚实有力的民主法治保障。

走进实践基地的代表之家,一张巨大的“代表服务网络示意图”让人眼前一亮,代表之家负责人、乡人大主席段超说,这就是探索实践活动中提到的“一张网”。按照宜都市人大常委会的统一部署,乡里在建好“家”“站”的基础上,根据乡域实际进一步细化代表活动网络,将67名三级代表按湾落又划分到27个“基层联系点”,每个联系点按照有场所、有设施、有计划、有活动、有记录、有资料,建设标准化、制度规范化、活动常态化、履职信息化的“六有四化”要求进行配置,真正使“家、站、点”三级平台成为代表履职行权的“宣传站、民意窗、连心桥、监督岗、大课堂”。目前,“代表进湾落,啥事都来说”既是代表们的一种工作常态,也成了实践基地一块闪亮的金字招牌。这块金字招牌把全过程人民民主理念具体地、现实地、全面地体现到代表工作的全过程各方面,通过做实群众家门口民主,畅通基层民主“最后一百米”,让人民群众真实感受到民主就在身边,可感可触可信。

精神永传承。现年62岁的周钰,土生土长的潘湾人,和成祖德的大儿子成先胜是高中同学,从读高中开始,就和成家接触较多,深受成祖德老人朴实、扎实、务实作风的熏陶和感染。周钰三十三载扎根山区,服务群众,把最美好的人生岁月献给了大山深处的群众。2007年周钰当选为湖北省第十一届人大代表,成为潘家湾土家族乡第一个省人大代表。自从当选为人大代表,不论工作多忙,他都会抽空深入群众走访选民,访民问愿,访困问难。走访中,他唯恐群众反映的事没有记住、没有落实,就一字不漏地记录下来,想尽办法及时解决。他的“民情日记”从未间断过,直到后来调离工作岗位到市人大常委会机关工作时,已记了厚厚的五大本。“捧着一颗心来,不带半根草去。”几十年来,周钰因工作出色,获得过各项殊荣。在他看来,“人大代表”四个字,在他的工作历程中有着不同寻常的意义。在许多的证书中,“代表证”的色泽最为鲜艳,分量最重。他正是以一名人大代表赤子之心,坚守着对人民的承诺,用行动诠释责任,让“代表证”的红色熠熠生辉。

“群众的事群众说了算!”“大家的事大家商量着办!”这是乡人大代表胡大英对全过程人民民主最朴实的见解。胡大英和成祖德一样,也是一位地地道道的农民,今年已经65岁了,依然坚守在潘家湾村三组组长的岗位上。连任三届乡人大代表的胡大英深有感触地说:“成祖德老前辈,无论是作为一名生产队长,还是作为一名人大代表,永远都是我的学习榜样。”在她看来,人大代表不仅是一个光荣的称号,更是一份沉甸甸的责任和担当。多年来,她利用代表身份,上至党和政府的政策宣传,下至人民群众急难愁盼问题的解决,她始终如一地当好宣传员和代言人。胡大英的家紧邻老县道,出行方便,湾里“民情议事会”自然落户在她家。近年来,她家的火垄会这座“连心桥”,承载了政策宣讲点、民情收集点、和谐促进点的功能。胡大英积极听民情,传民意,也热心帮村民办实事。

茶叶是大自然赐予潘家湾的宝贵财富,也是成祖德当年发展农业经济时极力倡导的农作物,如今已成为当地村民的主要经济来源。提到茶叶,就不得不提到胡安明、覃长敏夫妻俩,两人生于茶乡、精于茶业、成名于茶界,分别是宜都安明有机富锌茶业公司董事长和总经理。2021年,胡安明、覃长敏先后被选举为宜都市和宜昌市人大代表。为方便履行代表职责和召集群众民主议事,他俩在茶叶加工车间设立了夫妻档“代表联系点”,建立了夫妻代表微信群,借助茶叶链帮助村民走上致富路。无论在茶园里,还是在制茶车间,通过线上线下随时可以深入了解茶农需求,为茶农答疑解惑,听取群众对产业发展的建议。“代表联系点+公司+合作社+基地+农户”的经营模式,出色发挥了产业代表的示范引领作用。胡安明、覃长敏“夫妻代表”时刻牢记“人民选我当代表,我当代表为人民”的庄严承诺,时时提醒自己要把老代表为父老乡亲创立的基业延续好、发展好。他们多次就茶产业健康发展建言献策,先后在宜昌市和宜都市人代会期间提出了关于茶叶产业发展的建议,得到了相关部门的充分认可和支持,助推了茶产业发展和乡村振兴。

新的时代,是人民代表大会制度与时俱进、不断完善的时代,也是用法治保障人民权益、基层民主政治建设焕发蓬勃生机的时代,更是人大代表积极作为、开拓创新、再显担当的时代。在宜都市潘家湾土家族乡,“人大代表”,已成为老百姓心中越来越响亮的称呼!

斗转星移,岁序更迭。当年的潘家湾区群峰公社友爱大队,如今早已更名为潘家湾土家族乡杉木坑村,大多数村民也从山上移居到了山脚下宽阔的地带,昔日的干打垒土坯房变成了小楼房,宽敞整洁的乡村柏油路直接通到村民的家门口。从山下向山上远眺,那一条条历经风雨的石礑,宛若盘亘在山间的一条条巨龙,在石礑之间,一垄垄精心修剪的茶园,构成了一幅色彩斑斓的生态画卷,村民们自豪地说,这就是我们土家儿女的“绿色银行”。

荣耀照故里。作为迄今为止宜都市唯一的一名全国人大代表,成祖德既是潘家湾土家族乡1.4万多土家儿女的骄傲,也是近40万宜都人民的骄傲。现年83岁的杨清梅和76岁的肖文伏两位老人,都是当年和成祖德并肩奋战过的生产队员,如今回忆起那段艰苦岁月,言语中无不流露出对成祖德的佩服。在他们心目中,成祖德敢闯敢干,求真务实,凡事都能身体力行,挑大粪这样的粗活重活总是和大家抢着干。那时候,领导都信任他、群众都信服他,集体生产都跟他学,当上了全国人大代表之后,他依然没有一点儿架子。现年82岁的鄢华英是成祖德的妻子,先后担任过村、大队妇女主任,她讲述了成祖德为人朴实的一个场景,有一次记者采访成祖德,为了拍摄出一张能有点生产队长派头的照片,让他做几个动作,他却显得很拘谨,总是“配合”不好。在他妻子的心目中,成祖德就是这样一个不会花言巧语、也从不指手画脚的生产队长。

当年才十一二岁就开荒种试验田的杜世会,现在已从宜都市审计局班子成员的岗位上退下来了,成了一名退休干部。当她第一次走进成祖德先进事迹展室,看到那些曾经与社员们天天相伴的抬杠、八磅锤、钢钎等实物展品,泪