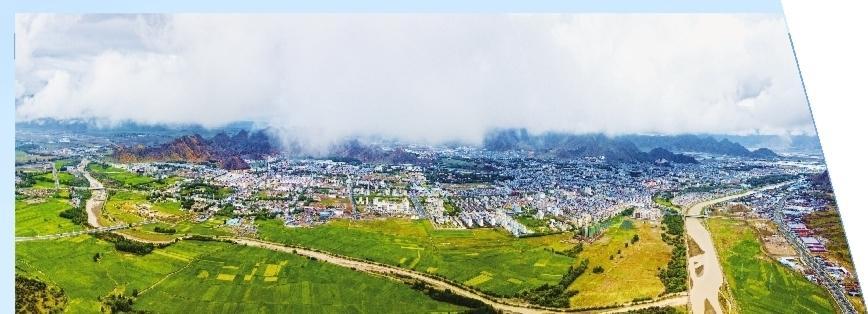

日喀则—珠穆朗玛峰在这里崛起,雅鲁藏布江在这里诞生,走过近千年的国家历史文化名城古韵悠长。

日喀则——地处面向南亚开放大通道最前沿,位于环喜马拉雅经济合作带第一线,朝气蓬勃的西藏第二大城市正以开放之姿拥抱世界。

2024年,日喀则市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略,贯彻落实自治区党委工作要求,在更高起点、更高层次、更高目标上推进开放,各项事业展现出欣欣向荣、蓬勃向上的新气象,日喀则发生了令人振奋、令人鼓舞的新变化。

开放的经济最具活力,开放的地区最具竞争力。从市委二届十一次全会对进一步全面深化改革,构建高水平开放新格局作出系统部署,到全市高水平开放大会谋划实施基础设施、开放平台、特色产业、营商环境、交流合作、能力本领“六大提升行动”,高原开放之城的远景、目标、路径越来越清晰、越来越具体。

持续铸牢中华民族共同体意识

彰显高原开放之城的和谐魅力

高水平开放城市,应当既充满活力又拥有良好秩序,呈现活力和秩序的有机统一。

日喀则市委、市政府把维护国家安全和社会稳定作为底线要求,统筹发展和安全,在开放中维护稳定、在稳定中扩大开放,以科学化机制和常态化、法治化理念,持之以恒把维稳工作做在日常、做到经常、做到基层,加快形成与高水平开放相匹配的治理体系和治理能力,各族群众安全感满意度保持在99%以上。

日喀则是一座民族团结历史悠久的城市,王玄策出使天竺、萨迦班智达远赴凉州和谈、福康安临危受命支援前线、江孜抗英斗争……大量维护祖国统一、促进民族团结的英雄史诗在珠峰脚下广为传唱。江洛康萨社区是桑珠孜区民族成分最多的社区,汉、藏、回、蒙古、彝、东乡族等13个民族共居、共学、共事、共乐,就像“茶和盐巴”一样,亲如一家、其乐融融。

日喀则市委、市政府坚持把民族团结作为各族人民的生命线,大力促进各民族交往交流交融、全国民族团结进步示范县、示范单位达到13家,1个集体、2名个人荣获全国民族团结进步模范集体、模范个人,全市基本会使用国家通用语言文字的村干部比率达到90.12%,1.1万余名干部群众赴区外观摩学习、务工就业,“五个认同”“三个离不开”成为各族群众广泛共识,共同团结奋斗、共同繁荣发展的内生动力不断增强。

完整准确全面贯彻新发展理念

提升高原开放之城的综合实力

高质量发展是全面建设社会主义现代化的首要任务,也是建设高水平开放城市的重要基础。

日喀则市委、市政府全面落实“三个赋予一个有利于”总要求,立足资源禀赋和自身发展潜力,注重发挥优势、扬长避短,不断提高发展质量、发展效益,确保经济发展当前有活力、未来有潜力,全年地区生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入等主要经济指标增速走在全区前列。

强力推进常态化调度、领导干部包保和联审联批、专班服务等工作机制,实施项目1600个,完成投资295亿元,全长245千米的拉萨至日喀则高等级公路全线建成通车,往返于两市间的驾车时长较之前走国道318线缩短至3小时左右;全国目前在建海拔最高的国家级重大水利工程帕孜水利枢纽成功截流;总投资7.5亿元的康卓水库工程开工建设;东嘎水库工程即将开工建设,日喀则没有备用水源的历史即将结束。

坚持营商环境没有最好、只有更好,硬件不足软件补、软件不足服务补,政务服务事项网上可办率达90%以上,企业开办时间压缩至1个工作日,50%的乡(镇)、村(居)完成年度政务服务标准化建设,新增市场主体同比增长18%,招商引资到位资金同比增长41%,以营商环境的“优”促进了市场主体的“活”、带动了投资项目的“增”、保障了经济运行和社会大局的“稳”。日出东方供暖设备生产制造企业自落户日喀则到建成仅用3个月时间,在正式投产7个月内产值突破1亿元。项目负责人回忆说,从报批到开工建设,整个流程有工作人员帮助指导,报批中遇到的难题,工作人员都会全力帮助,真切感受到日喀则办事的速度、服务的温度。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路,统筹山水林田湖草沙冰系统治理,珠峰纳入国家公园空间布局,“两高一低”项目和企业零审批、零引进,日喀则市水泥窑协同处置生活垃圾项目成功运行,秸秆综合利用率达到95%,工业节能、节约用水、建筑节能等绿色转型不断加快,助力实现“碳达峰”“碳中和”。日喀则市空气质量优良率达到99.7%,主要江河湖泊水质全部达到或优于Ⅲ类标准,集中式饮用水水源地水质达标率达到100%,昼夜间噪声达标率达到100%,建设用地安全利用率达到100%……一幅人与自然和谐共生的美丽画卷在珠峰脚下徐徐铺展。

深入实施创新驱动发展战略,在创新投入、创新平台、创新人才等方面久久为功、持续发力,新认定国家高新技术企业4家,入库国家科技型中小企业42家,建成院士工作站1个,鲁藏高原种子研究院、山东省农科院高原现代农业研究院揭牌成立,国家探月工程和深空探测领域研究的重要支撑项目—上海天文台日喀则40米射电望远镜完成基本建设。日喀则农牧科学研究中心选育的青稞“喜马拉22号”“喜马拉23号”、马铃薯“艾玛1号”“喜格孜1号”等新品种列为西藏主导品种,青稞作物平均单产提高10%左右,有效提升了农业综合生产能力,不断开辟了高质量发展新空间、新领域、新赛道。

加快构建现代产业体系

释放高原开放之城的优势潜力

日喀则市委、市政府围绕优势资源布局优势产业,坚定不移推进产业转型升级,全力构建满足南亚国家市场各类需求、承接内地发达地区产能、发挥本地特色基础优势、带动群众增收致富的优势产业体系。

农牧业蹚出转型发展新路子,青稞面粉改性技术研究成功,日喀则青稞发酵种和青稞面粉制作的面包获得IBM世界面包锦标赛总冠军,世界青稞之乡正在真正走向世界;探索发展“飞地种草”,在尼泊尔巴拉特普尔市种植青贮玉米1067亩,于2024年5月8日起常态化进口;获得美国巴拿马万国博览会“特等金奖”的“如意庄园藏系牦牛肉”产品和获得国家地理标志产品认证的岗巴羊、帕里牦牛、亚东鲑鱼、艾玛土豆等特色产品“闪耀出圈”,深受国内外消费者青睐。2024年,国家级农牧业产业化龙头企业达到4家,千万元以上农牧民专业合作社达到4家,有效联结了小农户、对接了大市场。

日喀则旅游自带流量,雪山冰川、江河湖泊、森林草原等各种景观应有尽有,还有雄伟的宫殿、美丽的寺庙、独特的民居、厚重的文化,“中国最美景观大道”G318线终点就在日喀则聂拉木县,“国之大道”G219线串起日喀则边境九县,“喜马拉雅五条沟”位列世界十大最美景观,中尼吉隆—热索瓦跨境旅游合作区建设有序推进,跨喜马拉雅国际公路自行车极限赛等国际赛事与日喀则不断结缘,珠峰“蹦迪”成为年轻人追求的新潮流……日喀则正在成为令人向往、竞相奔赴的“诗和远方”。2024年,日喀则以“特色、高端、精品”为导向,大力推进以文塑旅、以旅彰文,持续优化基础设施、提升服务能力、强化产品供给,累计接待游客1242.26万人次,旅游总花费70.71亿元,分别同比增长23.79%、21.92%。

日喀则市委、市政府始终坚持有所为有所不为,着眼国家发展急需,有序推进战略性矿产资源绿色开发,世界第三大、我国第一大锂矿盐湖—扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目正式投产运营,朱诺铜矿项目开工建设,绿色工业实现增产扩能,成为推动高质量发展的强大动力。

日喀则拥有丰富的水、风、光、热等清洁能源,资源禀赋优越、开发前景美好。日喀则市委、市政府坚持以“基地化、规模化、集约化”思路,大力发展清洁能源产业,国内海拔最高源网荷储一体化项目—扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目已顺利完工投产,中核萨迦县30万千瓦风光储一体化项目全容量并网成功,全市已建在建清洁能源装机容量相比“十三五”末增长了312%,“风”“光”资源优势有效转化为发展胜势。

日喀则市委、市政府坚持把高端装备制造业作为因地制宜发展新质生产力的突破口和着力点,创新思路、转变观念,积极引进刀片电池储能集成产线项目,2024年11月15日正式投产运营,具有高原特色的新质生产力得到不断培育和孵化。

主动服务共建“一带一路”

激发高原开放之城的澎湃活力

日喀则历史上是“古南方丝绸之路”、茶马古道的重要节点,是古代中国至南亚的国际大通道——唐竺古道的重要一环,是面向南亚开放和共建“一带一路”的重点城市,西藏6个陆路口岸中,有5个位于日喀则,还有1个边贸通道,22个传统边民互市贸易点,吉隆边境经济合作区是西藏第1个边境经济合作区,吉隆国家重点开发开放试验区获批后将成为国家第10个、西藏第1个重点开发开放实验区,集中着我国与南亚地区往来的主要通道,对内对外开放条件优越。自治区党委对日喀则扩大开放寄予厚望,要求日喀则建设面向南亚开放的中心城市和国际陆地港,高原开放之城迎来更多发展的可能和未来。

国际陆地港枢纽作用逐步显现,出口货物查验场2024年8月1日封关启用,一次报关、口岸直通目标初步实现,保税仓库建设申报取得积极进展,全区首趟地市自行组织的南亚国际货运公铁联运班列顺利开行、义乌—日喀则南亚班列装载的35个集装箱已全部出境,日喀则对外实现与尼泊尔等南亚国家的有效联通,对内实现与全国腹地的高效合作,有效连接南亚国家与全国大市场。

开放平台功能持续优化,日喀则(吉隆)陆上边境口岸型国家物流枢纽入选国家物流枢纽建设名单,11个传统边贸点正式恢复开放,吉隆口岸水果进口指定监管场地获批设立,经吉隆、樟木、里孜口岸出入境人数达到55万余人次,对尼双边经贸合作和人员往来更加频繁,陈塘、日屋口岸申报开放工作正在稳步有序推进,樟木镇(口岸)即将重现昔日繁荣。

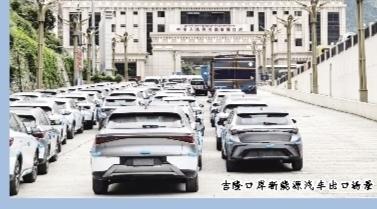

对尼贸易呈现“井喷式”增长,吉隆、樟木、里孜口岸通关货重和货值分别增长47.47%、49.12%,注册外贸企业增长32%,外贸进出口总额增长12.5%,占西藏外贸总值的48.1%,日喀则建材企业生产的绿色建材雅曲水泥于2024年6月27日首次对尼规模化出口,旺达青稞食品公司生产的青稞粉、达热瓦青稞酒业公司生产的青稞啤酒分别于2024年1月29日、4月25日出口尼泊尔,本地特色产品走俏南亚市场,吉隆边境经济合作区新能源摩托车生产组装基地建设完成并进入试生产阶段,实现边贸加工业“零的突破”,吉隆、樟木口岸新能源汽车对尼出口货值翻了一番,中国制造遍布尼泊尔大街小巷。

坚持以人民为中心的发展思想

擦亮高原开放之城的幸福底色

改善民生、凝聚人心,是西藏一切工作的出发点和落脚点,也是建设高水平开放城市的根本目的。

日喀则市委、市政府始终坚持为民造福这个根本宗旨,把群众身边的小事当作党委、政府的大事来抓,深入实施“十大民生工程”,主要民生标准明显高于全国平均水平,城乡居民人均可支配收入分别达到54481元、19668元,分别增长7.2%、8.8%,各族群众的日子红红火火,获得感、幸福感、安全感不断增强,满怀信心听党话、感党恩、跟党走。

始终把振兴农牧区、发展农牧业、富裕农牧民摆在优先位置,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,抽样脱贫户人均纯收入增长27.33%,远高于农牧民人均可支配收入增速,守牢守实了不发生规模性返贫的底线;坚持资源整合、优势互补、抱团发展,年收入5万元以上村集体经济组织达到1253个,成为助力乡村全面振兴重要引擎。定日县珠峰联村党委创新“联村党委+公司+村集体”模式,持续提升自我造血能力,年创收达到1500余万元,精心打造的财源点建设项目建成后年收入将达到500万元以上。

深入学习运用“千万工程”经验,建成高原和美乡村61个,农牧区实现科学规划布局美、设施完备生活美、村容整洁环境美、服务健全身心美、乡风文明和谐美,农牧民群众就地过上了现代文明生活。日喀则市拉孜县吉角村乡村振兴项目引入上海社会治理先进理念,充分运用数字化赋能全过程人民民主,初步实现了社区治理“共谋、共商、共治、共创”,项目方案荣获“2024年中国创新大赛·数字城市赛道数字城市金牌项目”。

全面强化稳就业、促就业举措,积极拓展就业援藏渠道,应届高校毕业生就业率达到95%以上,区外就业率达到10%以上,返乡创业人数达到3282人,各类就业创业政策补贴惠及高校毕业生11509余人次。

罗桑等8名定日籍返乡创业大学生在当地党委、政府的帮助下,承包了珠峰大本营7顶帐篷旅馆,年经营收入达到200万以上,带动70余名该县高校毕业生返乡创业,催生了直播经济、电商经济等新业态,有效促进当地产业发展,成为推动乡村全面振兴的“新农人”。

立足劳动力资源优势,积极拓宽转移就业渠道,农牧民转移就业人数、劳务创收再创新高,组织化程度进一步提升。日喀则市南木林县致富带头人次旺罗布带领146名群众前往格尔木等地务工,带动增收284万元,日喀则劳务品牌走出西藏、走向全国。

教育、医疗人才“组团式”援藏弥补民生短板,为各族群众送来了党中央的关心关怀、全国人民的深情厚谊,助推了日喀则医疗卫生、教育事业加快发展。2024年3月18日,日喀则职业技术学院开工,初设现代农业技术、现代物流管理等7个专业,将于2025年秋季学期首批招生800名学生,日喀则高等教育实现“从无到有”的历史性突破,全市边境地区实现幼儿园全覆盖,教育“三包”经费生均标准达到5620元,不断更新完善的各级各类学校设施、持续优化升级的教育教学质量,让人民满意的“教育答卷”更加出彩。市人民医院成为西藏首家电子病历五级评审通过的医院,互联互通四级评审顺利完成,多种前沿诊疗新技术、新项目陆续开展引进,450多项医疗技术空白得到填补,不仅为本地群众提供优质的医疗服务,还辐射阿里、那曲等西藏西部地区患者。全市乡镇设立了“藏医馆”、有条件的村设立了“藏医阁”,藏医瑰宝得到有效传承和保护,群众在家门口能够得到及时、优质的诊疗服务。日喀则群众人均预期寿命提高到73.3岁。

日喀则有流淌千年的古韵文脉,有国家历史文化名城2个、名镇2个、名村1个,历史文化名街7个,国家级非遗代表性项目20项、自治区级123项、非遗工坊48家,既是文化传承的平台,也是老百姓增收的重要渠道。日喀则市委、市政府大力实施文化惠民、文化“润边”和优秀文化产品乡村供给工程,每年开展各类文艺惠民演出2.6万余场,民间歌舞、传统藏戏等像格桑花一样遍布“珠峰之乡”,独具地域特色的江孜达玛节、昂仁唐东文化节、白朗者下斗牛节等传统节日内涵不断丰富,桑珠孜区“斯玛卓舞”获得“中国民间文艺山花奖”,拉孜堆谐获得“历史最悠久藏式堆谐‘踢踏舞’”世界纪录认证,悠久而厚重的优秀传统文化在高原开放之城展现独特魅力,焕发新的风采。

开放的日喀则既得党中央的关怀、援藏四省市两企业的鼎力支持、多重国家重大战略机遇叠加的天时,又占区域枢纽、要素汇聚的地利,更有风清气正、心齐思进的人和。构建高水平开放新格局的号角响彻广袤的日喀则大地,各族儿女意气风发、信心满怀、昂首阔步前行在全面建成社会主义现代化的康庄大道上。

2025年1月7日,日喀则定日发生6.8级地震。在以习近平同志为核心的党中央特殊关怀和区党委坚强领导下,日喀则上下众志成城、顽强奋战,抗震救灾工作取得阶段性胜利,在平均海拔4500米的定日创造了高原应急救援工作的典范,彰显了令人惊叹的“中国速度”“中国力量”。当前,日喀则灾后恢复重建有力有序推进,灾区群众心怀感恩、心怀希望,正在党委、政府的带领下,加快重建美好家园。

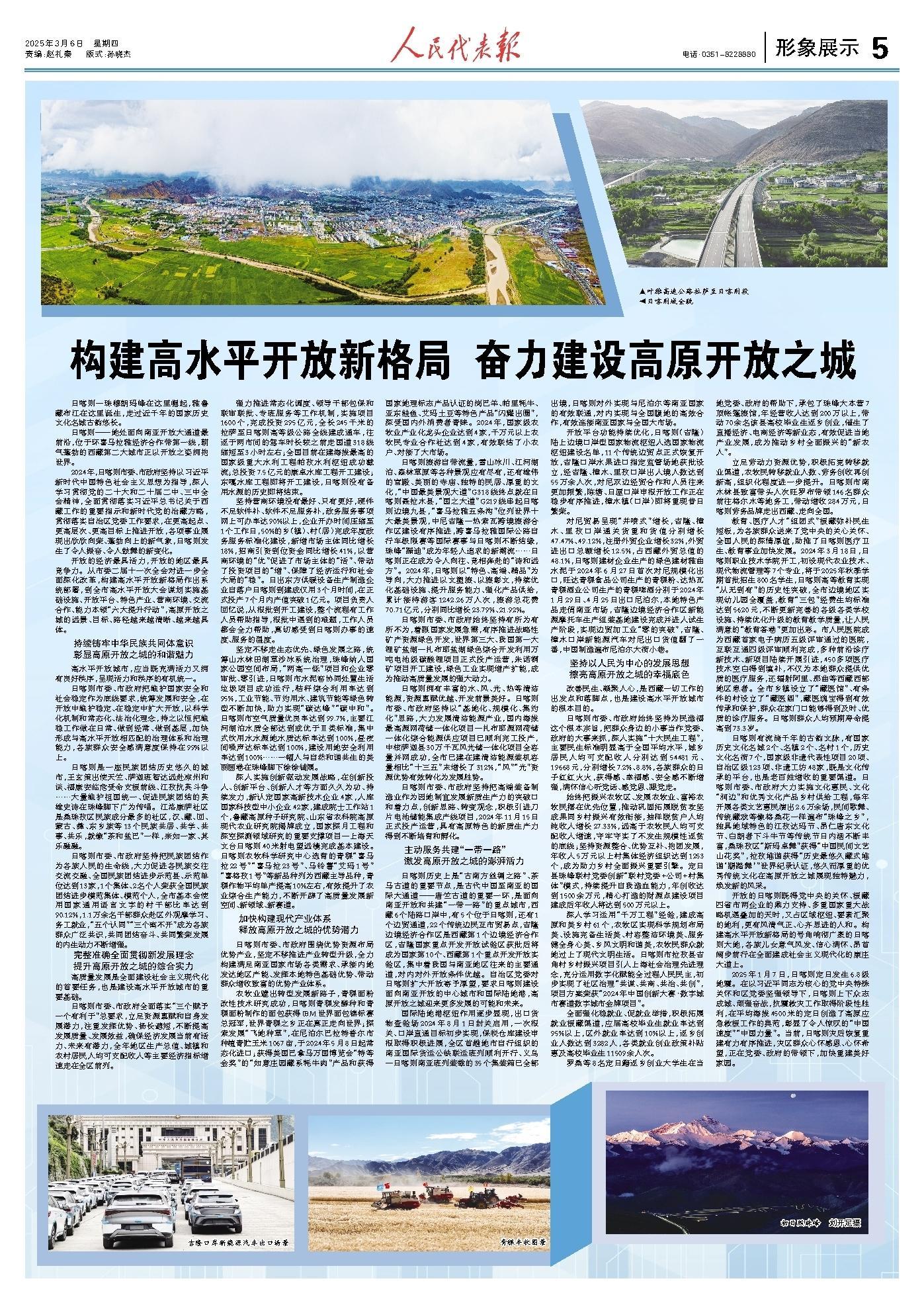

▲叶雅高速公路拉萨至日喀则段

◀日喀则城全貌