■ 刘佳宁 王宗凌 谢朵朵

在景迈山的古茶林间,岁月沉淀出一片片翠绿的传奇。普洱市人大常委会如同守护这片古老茶园的智者,以法为基,为千年古茶树筑就了坚实的保护屏障。从立法的严谨调研到执法的严格监督,他们不仅是法规的制定者,更是古茶树守护者背后的坚实后盾。正是这份坚守与担当,让景迈山的古茶林得以在岁月长河中继续飘香,最终在世界遗产的舞台上绽放光芒……

一座山:景迈山的传奇与世界遗产瑰宝

景迈山位于云南省普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇,东邻西双版纳州勐海县,西邻缅甸,地处黄金线北纬22°,年平均气温18.4℃,宜居,浪漫,四季如春。

景迈为傣语,景为人聚居之处,迈为新,景迈即新的村寨。景迈山东北为白象山,近东西走向,北麓嵌有景迈、勐本、芒埂三座傣族村寨;西北为糯岗山,糯岗古寨环抱于山下盆地,是傣族千年风情的鲜活遗存;南部为芒景山,又称岩冷山,近南北走向,西麓分布有芒景上寨、芒景下寨、芒洪、翁基、翁洼等五座布朗族村寨。傣族、布朗族、哈尼族、拉祜族、佤族世居于此,在他们的记忆中,景迈山是先有茶树、后有居民,先有森林、后有村寨的。

景迈山,不仅仅是一座普通的山脉,它是中国西南地区世居民族延续至今的“林下茶种植”传统的典型例证,是人与自然和谐共生的生态智慧结晶。

然而,在漫长的岁月长河中,景迈山的绝世风姿与独特价值如同深闺中的佳人,鲜为人知。直到2001年,在昆明国际旅游节“普洱茶国际学术研讨会”上,景迈山古茶林才如一颗被拭去尘埃的明珠,终于被世人所发现,其独特的魅力与价值自此逐渐走进大众的视野。2012年,景迈山古茶林文化景观被正式列入中国世界文化遗产预备名单,就此踏上了充满挑战与希望的申遗之路。

景迈山古茶林文化景观申报世界文化遗产的要素包括5片古茶林、9个传统村落、3片分隔防护林。其遗产普遍价值标准体现在:能为延续至今的或已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证,是传统人类聚居、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种或几种文化或者人类与环境的相互作用。景迈山古茶林文化景观是中国西南地区世居民族延续至今的林下茶种植传统的典型例证,世居民族延续至今的社会治理体系,独特的茶祖信仰、以“和”为核心的当地茶文化、保护生态的村规民约,以及互敬互爱的风俗习惯,实现了人与茶、人与自然的高度精神联系,保证了这种传统延续千年并依然充满活力。

北京大学世界遗产研究中心主任陈耀华提出,普洱景迈山古茶林是悠久的古茶林,种茶历史悠久,茶树树龄古老,是一部活的“中国茶”史书。同时,还是智慧的古茶林、生态的古茶林、活力的古茶林,具有传统信仰体系、传统社会治理体系、传统茶文化、传统知识体系“四个传统”保护机制,是世界上现代茶园种植技术普及前,传统的“林下茶种植”方式保存至今的实物例证和典型代表,是生产、生活、生态三位一体的绿色农业生产典范和人居环境典范,彰显了人与自然和谐、人与人和谐的生态伦理和生态智慧,其可持续发展和多元文化共存的理念,对当今文明发展具有重要启示意义。

景迈山的申遗之路始于2010年6月,经过13年的不懈努力,于2023年9月17日在沙特阿拉伯利雅得召开的联合国教科文组织第45届世界遗产大会上,普洱景迈山古茶林文化景观被列入《世界遗产名录》。

“景迈山申遗成功,让世界聚焦普洱。如何守护住这份独特的世界文化遗产,成为历史交给普洱的一道重要课题。作为地方国家权力机关,普洱市人大常委会将坚持党的领导,充分发挥人大在地方立法中的主导作用,用立法的形式为遗产保护提供有力的法律支撑。”普洱市人大常委会副主任李鸿说,千年景迈山,13年申遗路,终于结出硕果,这是全市上下深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述的一次生动实践,也是法治护航景迈山高质量发展的普洱实践。

一棵树:古茶树的传承与生态智慧

景迈山上,一缕茶香飘千年。鸟瞰景迈山,“森林—茶林—村落”错落相嵌,仿佛画笔涂抹出来的。走进景迈山,“村落—茶林—森林”层层递进,依然是画笔涂抹出来的。踏入景迈山古茶林,脚下是松软的落叶,它们是岁月沉淀的产物,每一步都能感受到历史的厚重。古茶林与古村落的布局尤为巧妙,采用“垂直海拔土地利用”方式,形成 “山共林、林生茶、茶绕村”景观结构,彰显了先民遵循自然、保护古茶林的智慧。古茶林广袤无垠,占地面积达1.6万亩,这里的茶树树龄跨度极大,从百年的风华正茂,洋溢着蓬勃的生机,到千年的饱经沧桑,尽显古朴与厚重,它们错落有致地分布着,是世界上保存最为完好、年代最为久远、面积最为庞大的人工栽培型古茶林之一,被誉为“茶树自然博物馆”。古茶树不仅是景迈山的自然瑰宝,更是当地民族文化的重要载体。景迈山古茶林文化景观的内涵极为丰富,既包含古茶林、古茶园等自然景观,同时还包含与古茶林、古茶园融为一体,相生相息的茶文化、民风民俗、传统村落或生产文化等人文景观。

在景迈山海拔1140米至1600米之间,有5片栽培型古茶林,面积共计1180公顷。茶林外围保留有宽约40米的森林防护带和防护林,起到防风、防虫、防冻害和涵养水源的作用。村寨选址位于雾线以上、茶林之中,海拔约1280米至1500米之间。海拔更低处则是农田、新开辟的台地生态茶园、经济林地。

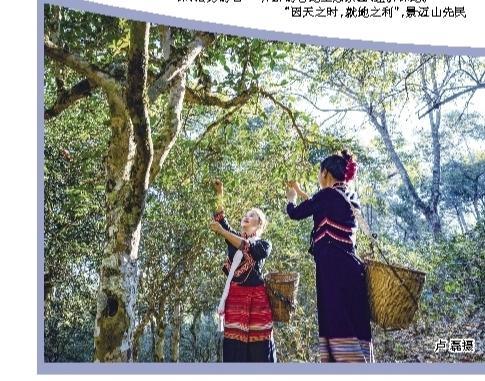

“因天之时,就地之利”,景迈山先民的护茶经验与兵家作战法则不谋而合。

傣族、布朗族等世居民族熟悉古茶树生长习性,利用自然生态系统,直接在森林中育茶种茶,使茶林呈现出立体群落结构,并因人工干预形成茶树优势群落。这种林下茶种植方式,不仅有利于调节森林空气湿度,还形成了更多漫射光来促进茶树生长。

先民对古茶林的管理体现出了可持续发展的理念:间伐高大乔木为茶树争取生长空间;保留或移植有利于茶树生长的植物,以提高茶叶品质;依靠自然落叶为茶树提供营养;基于自然防治通过维护生态平衡减少病虫害……管护古茶林的方式十分“自然”,却极为有效。

纵使岁月变换,茶农保护古茶林的初心不改。惠民镇人大主席胡向玲介绍说:“景迈山的古茶树不施化肥、不洒农药、定期修剪,这都是祖祖辈辈留下来的规矩。”千百年来,景迈山世居民族谨记茶祖遗训,延续祖祖辈辈种茶、护茶的传统,制定了严格的“村规民约”,比如,严禁在古茶林内使用化肥、农药,严禁毁灭性采摘等行为,严禁在古茶林内种植其他农作物……违者,会面临轻则罚款、重则列入诚信黑名单的惩罚。这些“村规民约”通过村民的共同遵守,有效保护了古茶树资源。

相较于民间自发形成的“约定”,普洱市人大常委会通过立法保护、科学管理和全民参与,将古茶树保护工作推到了一个全新的高度。

普洱市人大常委会主任王鸿彬表示:“景迈山古茶林文化景观对普洱、对中国、对世界来说,都是唯一的、不可复制的,也是不可再生、不可替代的宝贵资源,需要我们保护好、传承好、利用好。”

一部法:以法治力量护航世界遗产保护和传承

古茶树的保护一直是景迈山保护工作的重中之重。

法律保护是最有效的保护。自2010年景迈山古茶林文化景观申报世界文化遗产工作启动以来,普洱市人大常委会、澜沧县人大常委会积极发挥立法主导作用,坚持科学立法、民主立法、依法立法,积极、稳慎开展了条例的调研、起草、论证、征求意见、修改完善、集中审议等各项工作,相继颁布实施了《普洱市古茶树资源保护条例》《云南省澜沧拉祜族自治县景迈山保护条例》等地方性法规或自治县单行条例,为规范景迈山保护,推进文化景观申报世界文化遗产提供了坚实的法治保障。

2018年7月1日,《普洱市古茶树资源保护条例》颁布实施,这是普洱市自2016年8月获批地方立法权以来的首部地方性法规,为包括景迈山古茶林在内的全市古茶树资源保护提供了法律保障。据介绍,条例将普洱市行政区域内的野生型茶树、过渡型茶树和树龄在100年以上的栽培型茶树纳入立法保护范围,建立古茶树资源档案库、数据库,实行名录管理和分类保护,对古茶树集中分布的古茶园、古茶林、野生茶树群落建立保护区,划定保护范围,设立保护标识,为古茶树制定了“护身符”。

“目前,全市共保存野生型茶树居群20个,总面积110多万亩。100年以上栽培型古茶山26 座,总面积17万亩。邦崴大茶树等15株确定为过渡型古茶树代表性植株。”澜沧县人大社会建设和民族华侨委主任委员杨林介绍说。

随着申遗工作的推进,特别是2019年新一轮机构改革后,原有的保护机制已无法满足现实需要,亟需通过立法加强顶层设计,健全长效保护机制。2022年,普洱市人大常委会将《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》列入年度立法计划。2022年3月,市人大常委会调研组深入澜沧县,实地调研景迈山古茶林文化景观保护工作。调研组先后深入澜沧县人大常委会机关、糯福乡糯福村、阿里村、南段村,惠民镇翁基布朗族古寨、景迈山大平掌古茶林保护区、申遗“四中心”等地,实地查看古茶林保护、传统村落保护、环境综合整治等情况。调研组还听取了基层群众对立法工作的意见和建议,确保立法贴近实际、贴近群众。普洱市人大常委会副主任李鸿表示:“保护景迈山古茶林文化景观不仅是保护自然和文化遗产,更是保护当地居民的生活方式和文化传承。广泛征求意见是确保立法科学性和民主性的关键环节。我们通过多种方式,充分听取各方意见,确保立法工作符合实际需求。”

2023年1月1日,《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》颁布实施,标志着景迈山古茶林文化景观的保护和管理正式步入法治化轨道。

澜沧县人大法制委主任委员何正华,扎根基层数十年,多次深入景迈山的村寨,与茶农们面对面交流,了解他们在古茶林保护中遇到的实际问题。他组织了多次座谈会,收集了大量第一手资料,为立法和政策制定提供了重要参考。“作为基层立法工作者,我直接参与了《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》的起草和实施工作。在立法过程中,我们多次深入基层调研,广泛听取群众意见,确保法规的科学性和可操作性。这部法规的实施对景迈山的保护具有重要意义。”

保护古茶树不仅是保护生态环境和茶产业的基础,更是传承民族文化、弘扬历史记忆的重要举措。这一系列立法护航的实践,充分发挥了法治固根本、稳预期、利长远的保障作用,为普洱景迈山古茶林文化景观成功申遗提供了坚实的法治保障,为古茶树的保护提供了明确的法律依据,确保了古茶树资源的可持续利用和民族传统文化传承。

“《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》的实施,是我们在法治轨道上推进保护工作的具体体现。我们希望通过这部法规,不仅保护好景迈山的自然和文化遗产,更要让当地居民感受到法治的力量和温度。”普洱市人大常委会副秘书长刘强表示,普洱市人大常委会将继续发挥立法主导作用,确保景迈山的保护工作有法可依、有法必依。

一群人:守护古茶树 续写千年茶文化新传奇

“爱护茶树,就像爱护自己的眼睛一样”,普洱市澜沧拉祜族自治县惠民镇芒景村党总支书记、主任科哎华说,“这是我们的祖训”。芒景村建在芒景山山腰,是景迈山古茶林文化景观的核心区域之一。这里居住着布朗族、傣族等多个少数民族,拥有悠久的历史文化和丰富的自然资源,尤其是以古茶树资源而闻名。2021年,科哎华当选为澜沧县人大代表,他深知,古茶林保护不仅需要法律的约束,更需要村民的自觉参与。因此,他积极推动芒景村制定村规民约,将古茶林保护和传统村落保护纳入其中。通过村民大会讨论,制定了村民自己的“法律”:禁止私自砍伐古茶树,禁止在古茶林保护区内使用化学农药和化肥,确保古茶树的自然生长;规范村民建房行为,保护传统民居建筑,维护村寨的传统风貌;定期组织村民开展环境卫生整治活动,保持村寨整洁,减少对古茶林生态环境的影响……科哎华说,“申遗的这13年里,景迈人的思想观念也发生了改变。保护古茶林和传统村落,不仅是保护我们的文化,更是为我们的子孙后代创造更好的生活条件。”

“像爱护眼睛一样爱护古茶林。”景迈山布朗族茶祖的遗训,在古茶林中回响千年。景迈山上,数十代人接力千年的护茶史仍在继续。

在景迈山,每一片茶林里最大的一棵茶树,就是布朗族人的茶魂树,树旁还有茶魂桩、祭祀篓、鸡蛋花。每年春茶开采前,村民都会去祭拜茶魂树,还要到寨子里的布朗文化园祭拜茶祖。“老祖宗用他们的智慧开辟出茶林,并留给我们,我们也要留给我们的子孙。”景迈村党总支书记、惠民镇人大代表岩赛乱说,为了保护古茶树生态系统,他们的村规民约规定,只采春茶和秋茶;遇到一芽有三四片叶子的,要保留一片叶子;且不用除草剂和施肥,用传统的刀、锄头除草。

胡向玲介绍说:“为了保护古茶树,景迈山的各村各寨都规定只采春茶和秋茶,春茶从3月开采到5月底;6月到8月底是养护时间,禁止采茶;9月以后采收秋茶。养护茶树的约定,得到了村民的认同,村民自觉地让茶树休养生息。”胡向玲作为惠民镇人大主席,长期在基层工作,对景迈山古茶林保护工作有着深刻的理解。胡向玲多次组织镇人大代表对古茶林保护工作进行监督检查,重点检查古茶林保护区内的违规行为。她表示:“基层监督是保护工作的最后一道防线,我们要确保每一项保护措施都能在基层落地生根。”

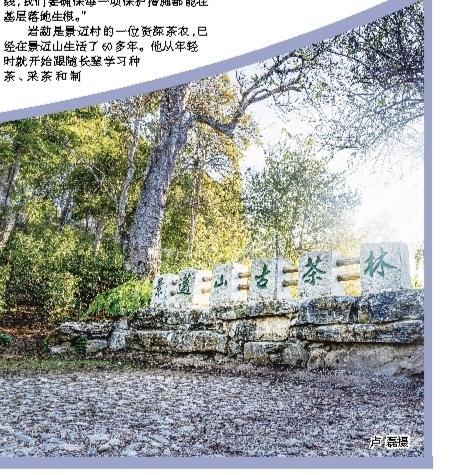

岩勐是景迈村的一位资深茶农,已经在景迈山生活了60多年。他从年轻时就开始跟随长辈学习种茶、采茶和制茶,积累了丰富的经验。岩勐的茶园位于景迈山的半山腰,这里的古茶树生长在原始森林中,与周边的自然环境形成了一个有机的整体。岩勐深知古茶树的珍贵,他通过自然施肥和生物防治技术,保护茶树的自然生长环境。岩勐对古茶树有着深厚的感情,他经常向年轻一代传授种茶和制茶的技艺,希望通过这种方式,让古老的茶文化得以延续。岩勐说:“以前,我们只知道种茶、卖茶,但对古茶树的保护意识不够。古茶树是我们祖先留给我们的宝贵财富,保护好它们就是保护我们的未来。”

90后茶农阿杨则代表了新一代茶农的声音。阿杨说:“我们这一代新茶农不仅想传承祖先的种茶技艺,还想通过发展茶旅融合,让景迈山的茶文化走向世界。《普洱市景迈山古茶林文化景观保护条例》的实施,让我们在发展茶产业时有了法律保障。我们相信,有了法律的支持,景迈山的茶产业会越来越好。”

景迈山的茶农不仅是古茶树的守护者,也是普洱茶文化的重要传承者。他们通过传统工艺、科学管理和文化传承,为古茶林的保护和可持续发展做出了重要贡献。

“景迈山耶,千年古茶山,茶马古道上,回荡着阵阵马帮的铃响;悠悠月光下,澜沧江边上,阿妈口弦声声诉说岁月的沧桑……”景迈山古茶林文化景观的成功申遗,不仅是普洱市的骄傲,更是中国乃至世界的宝贵财富。古茶树的千年传承与生态智慧,在法治的力量的护航下,正焕发出新的生机与活力。“下一步,普洱市人大常委会将继续发挥立法主导作用,加大对法律实施的监督力度,以法治力量护航景迈山高质量发展,推动古茶林文化景观的可持续保护和利用。从‘世界遗产’的视角出发,建立长效保护机制,凸显人与自然和谐共生,加强生态文明建设,积极探索基层治理的景迈山模式和做法,为推动普洱边疆民族地区治理体系和治理能力现代化作出人大贡献。”普洱市人大常委会主任王鸿彬表示。