作为全国人大常委会第一任委员长,刘少奇所面对的是全新的、开创性事业。刘少奇同志对于民主政治的精神、实质及方法有深刻研究,并善于总结各地实行民主的经验,为人民代表大会制度建设和人大工作奠定了良好的基础。

■ 刘 政

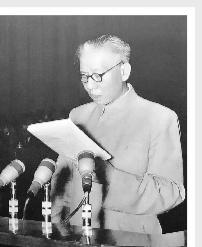

1954年9月27日,在第一届全国人民代表大会第一次会议上,刘少奇当选为全国人大常委会委员长。第一届全国人大及其常委会任期内,举行了5次全国人大会议和110次人大常委会会议,刘少奇亲自主持了44次常委会会议。4年多时间内通过了80多个法律和法令,讨论决定了一系列重大问题,听取和审议了国务院及其部门、最高人民法院和最高人民检察院40多个工作报告和专题工作报告,建立了代表视察制度,以及人大常委会办事机构等。这些成绩是有目共睹的,已为人们所知,但除此之外还有一些鲜为人知的事情。本文就其中的几件事作一介绍。

第一件事,主张实行差额选举。

我国1953年制定的选举法,实行的是候选人的名额和应选人的名额相等的办法,即等额选举。这种办法,虽然因为候选人名单一般是事先经过各方面协商才提出的,基本上能反映各方面的意见,但其弊端也是显而易见的。部分群众和人大代表,对这种办法提出不同的意见。1957年6月19日,刘少奇主持一届全国人大常委会第七十五次会议,讨论一届全国人大四次会议议程,在谈到来年全国人大代表的换届选举问题时说:候选人可以多于应选人数,例如选10个代表可以提20个或25个候选人,但在提出名单时,还是要经过协商。随后,在一届全国人大四次会议上讨论全国人大代表和地方各级人大代表换届选举问题时,许多代表赞成实行差额选举,但对差额比例有不同意见。为此,大会主席团召开扩大会议讨论这个问题。7月12日,以主席团名义向各位代表致函说:在各代表组讨论中,候选人名额究竟以多于应选名额多少为好,意见不完全相同。有代表组组长、副组长参加的主席团扩大会议认为,这个问题可以不作决定,建议常务委员会处理。处理的原则是候选人的名额可以多于应选人名额,但是不超过50%。具体做法,在选举过程中经由各方面协商决定。以上意见,请各代表组讨论,并将讨论结果告知主席团。各代表组讨论,同意主席团的意见。7月15日,大会执行主席刘少奇专门就这个问题向全体会议作了报告。他说:“在各级人民代表大会代表的选举中,代表候选人和应选人的名额的比例问题,各代表组同意主席团的意见,交由常务委员会处理。”这说明,在一届全国人大四次会议上已就实行差额选举达成了共识,只待对差额的比例作出具体的规定。

第二件事,提倡在人大各种会议上充分发扬民主,不同意见可以进行争论。

1956年,全国人大考虑增设8个常设委员会时,刘少奇主张“唱对台戏”,毛泽东也同意,认为这有利于中央从不同角度考虑问题。周恩来在1956年6月21日的讲话中谈到改进人民代表大会的工作时说:“明年还准备允许辩论,当然现在也允许辩论,小组会上就辩论得很热烈,将来在代表大会上也可以辩论。人民代表提出的意见,政府要出来回答。回答对了,人民满意;不对,就可以起来争论。换句话说,就是允许唱(对台戏),当然这是社会主义的‘戏’。”(《周恩来选集》下册第208页)。邓小平在1957年4月8日的讲话中说:“党要受监督,党员要受监督。八大强调了这个问题。毛主席最近特别强调要有一套章程,就是为了监督。毛主席说,要唱对台戏,唱对台戏比单干好。”他进一步指出:“有监督比没有监督好,一部分人出主意不如大家出主意。共产党总是从一个角度看问题,民主党派可以从另一个角度看问题,出主意。这样,反映的问题更多,处理问题会更全面,对下决心更有利,制定的方针政策会比较恰当,即使发生了问题也比较容易纠正。”(《邓小平文选》第一卷第270、273页)。

这里所说的“唱对台戏”,是指的一种思想方法,即从不同角度看问题,不但要看到好的、有利的方面,还要有意识地看到不好的、不利的方面,并且从不同角度考虑,充分研究各种不同意见是否有道理,有哪些好的、有益的东西,这样作出的决定才能立于不败之地,避免或少犯错误。这是一种辩证唯物主义的思想方法。同时,也是一种民主的方法、民主的制度,可以更充分地调动一切积极因素,为社会主义服务。据胡乔木回忆,苏共二十大后,毛泽东有很多想法,其中有一个很重要的想法,就是社会主义要搞得比较民主,使人感到社会主义可亲(见《胡乔木谈中共党史》)。

刘少奇在主持人大常委会工作时,非常注意发扬民主,让代表和委员畅所欲言,充分发表各种意见,包括不同意见、批评意见。刘少奇还特别重视发挥民主党派和无党派代表的作用。1956年9月26日,刘少奇主持一届人大常委会第四十七次会议,听取宋庆龄副委员长访问印度尼西亚的报告。他在发言中说:最近毛主席讲,要调动一切积极因素,参加我国的社会主义建设和社会主义改造工作。宋副委员长到国外去访问,可以调动积极因素,比如调动印度尼西亚的积极因素、华侨的积极因素。有些积极因素,我们共产党调不动,宋副委员长可以调动,各民主党派可以调动,所以我们大家合作就有好处。

第三件事,提出要限制领导人的权力,加强对领导人的监督。

1956年2月,我国领导人对民主政治建设进行了一些探索。刘少奇在这方面的一个重要建树是,提出了要从制度上限制领导人的权力,加强对领导人的监督,防止出现一个特权阶层的问题。

1956年10月,刘少奇在访问苏联后所作的报告中说:我们要扩大社会主义民主,反对干部中的官僚主义特权思想;要限制领导人的权力,加强对领导人的监督。“要特别注意一个问题,就是我们党的以及我们国家的领导机关和领导人员,无论如何也不要脱离工农劳动群众。这是一个根本问题。”他提出,在干部中间要用整风的办法进行教育,要批判各种特权思想,还要规定一些必要的制度“使我们这个国家发展下去将来不至于产生一个特殊的阶层,站在人民头上,脱离人民”。

针对这种现象,刘少奇严肃指出:“恩格斯讲述,要防止国家和国家机关由社会公仆变为社会主人。我们党、政府、国家、经济机关的领导人,本来是人民群众的公仆,社会的公仆。现在我们有的同志已经变为老爷,把人民群众当仆人,自己还不自觉。”刘少奇同志这里提出了如何防止党和国家机关工作人员由社会公仆变成社会主人的问题。

为此,就必须加强监督。刘少奇提出,首先,要加强党对国家机关的领导和监督。他在各省、市、自治区党委组织部长会议上的讲话中,强调组织部门的工作就是要把干部管好,首先是要把几十万干部管好。要经常了解他们的思想情况,了解他们的工作和生活状况,看看他们是否脱离群众是否有特权,并且规定一些制度,限制他们的权力,要他们把工作做好,要他们永远不脱离群众。其次,要加强各级人民代表大会和全国人大常委会对本级政府的监督。1955年3月,全国人大常委会委员张难先给刘少奇的信中,反映了湖北监利地区某些领导干部在抗洪救灾中的一些违法乱纪问题,并对工作提出改进意见。刘少奇在给张难先的复信中赞同他提的意见,并再次谈到监督问题:“我们的国家这样大,机关这样多,绝大多数的干部是好的,但也有少数不好,这是事实。同时,好的干部如果没有经常的监督也可能变坏。因此,对一切国家机关工作人员都应实行监督。”并说:“依法罢免人民代表或政府工作人员,是人民很重要的权利,在必要的时候,应当予以实施。”再次是要加强人民群众的监督。刘少奇认为,必须鼓励和支持由下而上的批评和揭露;凡是对批评者实行压制和报复的人,必须受到应得的处分。他说,历史的经验表明,权力不受监督,就容易发生滥用权力,走向腐败。建立健全监督机制,是国家机器正常运转所不可缺少的。

(据《中国人大》)