■ 本报通讯员 于晓明

粉墙黛瓦映清流,挂壁山家各晒秋。一自婺源归去后,寸心不悔种乡愁。婺源的山水人文,具象化了国人的乡愁。春绿千山,梯田黄花锦绣;秋红万树,翘角飞檐人家。鸡鸣晨炊,烟江渔火幻光影;石桥归耕,翰韵茶香伴清风。有人说,乡愁是婺源归来的“后遗症”,长居心田,祈愿婺源的美能够永驻。

2023年10月11日,习近平总书记亲临婺源考察调研时强调,“把传统村落风貌和现代元素结合起来,坚持中华民族的审美情趣,把乡村建设得更美丽”。嘱托殷殷,责任沉沉,上饶市人大常委会立即启动婺源传统风貌保护传承立法项目。

2025年7月29日,江西省十四届人大常委会第十七次会议批准《上饶市婺源传统风貌保护传承条例》,《条例》自2025年10月1日起施行。从此,婺源的美披上了法治保护的“金钟罩”。

开门立法 民众参与全过程

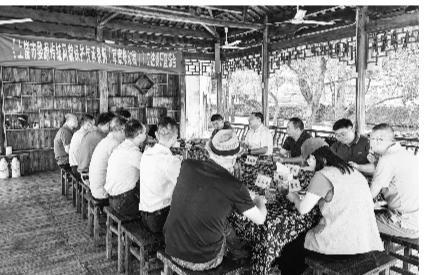

2024年3月14日,上饶市人大常委会主任李高兴率队前往婺源调研,正式拉开《条例》制定的序幕。座谈会上,与会人大代表,相关部门单位,镇、村负责人和部分“土专家”踊跃发言,讨论最多的内容就是传统风貌是什么,如何才能保护传承好。大家认为,乡愁的记忆点就是传统风貌的内容重点。原味乡愁源于淳朴的乡心乡情,老百姓最看重什么,什么就是传统风貌要素;老百姓最担心什么,什么就是要重点保护的对象。

把握乡心乡情,就必须走出办公室,走向田间地头。在《条例》制定过程中,立法专班走进婺源10个重点乡镇、20余个村落开展立法调研,并与村中老者、非遗传承人、民宿经营者促膝长谈。村口的老樟树下,溪边的白粉墙边,一杯茶、一圈凳,众人围坐在高知大咖身旁,你一言我一语。

“村里的老徽派房子不能随便动,新建房得像老房子那样有马头墙”“婺源三雕手艺快没人学了,《条例》得帮一把”……这些带着新鲜泥土气息的建议,最终融入《条例》条款中。《条例》明确规定,新建、改建、扩建建筑物、构筑物,应当注重延续婺源传统建筑风格;应当加强婺源绿茶制作技艺、婺源歙砚制作技艺、婺源三雕等非物质文化遗产的保护和传承。

在网络公开征求意见过程中,网友呼吁加强传统地名保护。为此,《条例》增设规定,要求对体现婺源历史文化内涵的传统地名应当予以保留或者恢复。

与此同时,上饶市人大常委会以基层立法联系点、人大代表之家和婺源17个代表联络站为依托,将立法意见征集融进代表小组活动、进站接待选民和上门与群众“拉家常”等活动中,确保条例草案文本内容第一时间传达至基层并收集反馈。通过这一机制,群众在立法中的角色从“旁观者”变成了“参与者”。

把牢规划 整体保护全视域

《条例》对“婺源传统风貌”作出明确定义,将其界定为反映婺源经济社会发展沿革,体现婺源地域特色和历史文化传承,具有生态、历史、文化、艺术价值的自然风貌和人文风貌。《条例》将自然风貌和人文风貌作为有机整体实行全要素保护。根据《条例》,保护工作应当坚持可持续发展理念,遵循科学规划、保护为先、活态传承的原则。特别强调,保护规划应当以连线、成片方式对婺源传统风貌实施整体保护。

婺源“古树高低屋,斜阳远近山,林梢烟似带,村外水如环”的自然景观,让城在景中,人在画里。《条例》规定,应加强对山、水、林、田、湖等自然风貌的保护,维护婺源山清水秀的自然风光,并分别就山体、林木、水系三大要素的保护作出规定。

在人文风貌的保护上,《条例》要求加强对婺源城市设计的控制,实施对村庄格局、传统建筑、传统习俗等关键要素的整体保护,延续村落与山水田园的共生关系,体现婺源地域特色、文化传统和审美情趣,并明确对建筑风貌、古驿道乡间古道等线性文化遗产、乡村环境要素和农耕文化的保护,以实现活态传承。为防止过度商业化,《条例》明确旅游和商业开发应当科学评估环境承载能力,对已经开发实施的历史文化名镇(村)、传统村落,要严格控制开发力度。

为更好保障“中国最美乡村”色泽不变、基底长存,《条例》规定,县人民政府应当根据本地实际组织编制婺源传统风貌规划和传承规划,经市人民政府批准后实施。实行提级管理,且规划经批准后不得擅自修改,确需修改的,按原审批程序进行,让保护和传承工作既有“实施者”,更有“监督者”。

多级联动 责任链条全闭环

法律的生命力在于实施。上饶市人大常委会始终将“管用”“好用”作为地方性立法的重要目标。《条例》着力构建规划、管控、监督、问责的全链条机制,织密多级联动治理网络,实现保护工作的精准落地。

《条例》明确了县、乡各级政府在婺源传统风貌保护和传承工作中的职责,对政府组成部门的责任作了规定,并要求村(居)委会应当结合当地实际推动在村规民约中约定婺源传统风貌保护措施,把保护的根扎在基层,融入村民的日常生活,压实保护工作链“最后一环”。在常态监管层面,建立基层巡查与社会监督联动机制,推动乡镇、村(居)委会开展日常巡查,畅通公众举报渠道以汇聚社会力量。明确法律责任,对国家机关工作人员的失职渎职行为严肃追责,确保监管覆盖无盲区,问责执行不留白。同时,《条例》明确市人民政府负责对婺源传统风貌保护和传承工作进行监督和指导,将“控制阀”上移。

此外,《条例》鼓励公民、法人和其他组织以捐赠、认领、租赁、投资、提供技术服务等方式,参与婺源传统风貌保护和传承工作,着力构建社会力量参与机制,形成政府主导、社会协同、公众参与的立体格局,推动保护和传承工作从政府的“独角戏”转变为全民的“大合唱”。

近日召开的中央城市工作会议明确提出,要完善历史文化保护传承体系,完善城市风貌管理制度,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观。以法之力守护传统风貌,留住根脉乡愁,婺源的传统风貌必将在新时代焕发出新的生机。